Booklettext: Leonard Bernstein & Berliner Philharmoniker – Mahler Symphony No. 9 – 15.10.2021 (VÖ) (DE/EN)

24.08.2021

Please scroll down for English version

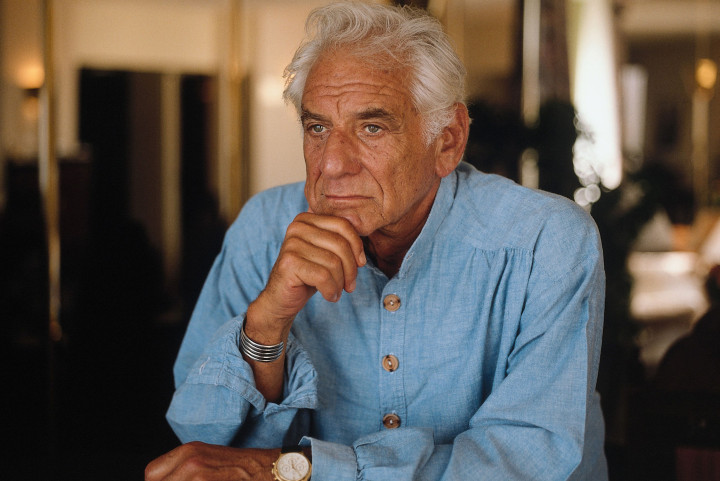

BERNSTEINS MAHLER MIT DEN BERLINER PHILHARMONIKERN

Leonard Bernstein gab innerhalb von 24 Jahren 197 Konzerte mit den Wiener Philharmonikern; 1971 führte er mit ihnen auch Mahlers Neunte in der Berliner Philharmonie auf. Seine Arbeit mit den Berliner Philharmonikern dagegen beschränkte sich auf ein einziges Programm, das am 4. und 5. Oktober 1979 zu hören war. Selbst Carlos Kleiber, der sich bekanntlich äußerst rar machte, brachte es auf zwei Programme bei seinen beiden Auftritten mit dem Orchester. Man könnte einen persönlichen Konflikt zwischen dem stürmischen Bernstein und seinem musikalischen Antipoden Herbert von Karajan vermuten, doch dafür gibt es keine Belege. Bernstein hatte während seiner ersten Saison als alleiniger Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker Karajan als Gastdirigenten eingeladen. Die Gegeneinladung nach Berlin kam vom Intendanten der von den Philharmonikern unabhängigen Berliner Festwochen. Bernstein wünschte zunächst einen größeren Saal, ließ diese Forderung dann aber fallen; die Einnahmen sollten an Amnesty International gehen.

Die Aufnahme des RIAS vom ersten Abend fängt in verschiedener Hinsicht etwas Einzigartiges ein. Wie zu erwarten scheint Bernstein es darauf angelegt zu haben, dem unvergleichlichen Schmelz des Orchesters eine direktere, urwüchsige emotionale Qualität zu geben. In Humphrey Burtons autorisierter Biografie ist zu lesen: »Die Berliner Musiker brauchten eine Weile, um auf seinen extrovertierten Stil bei den Proben zu reagieren. Er sagte ihnen, sie hätten vergessen, dass Musizieren Freude machen sollte. Das sei ihr Problem.« Im Wochenmagazin New Yorker schrieb der Kritiker Alex Ross: »Es war, als wolle der amerikanische Emporkömmling den Berlinern eine Lektion erteilen, um was es beim Musizieren eigentlich gehe: für ihn um nichts Geringeres als Leben und Tod.«

In seinem 1967 in der Zeitschrift High Fidelity erschienenen Essay »Mahler: Seine Zeit ist gekommen« bot Bernstein eine eigene, typisch impulsiv formulierte Erklärung, warum Mahlers Musik sich so spät durchsetzte: »[…] erst nachdem wir dies alles erfahren haben – durch die rauchenden Öfen in Auschwitz, die zerbombten Dschungel in Vietnam, durch Ungarn, Suez, die Schweinebucht […] Black Power, die Roten Garden, die arabische Bedrohung Israels, die Pest des McCarthyismus, das aberwitzige Wettrüsten – erst nach all dem können wir endlich Mahlers Musik lauschen und begreifen, dass sie alles vorhergesagt hat. Und dass sie in dieser Vorhersage der Welt eine seither nie wieder erreichte Schönheit geschenkt hat.« Für Bernstein wurde in Mahlers OEuvre auf stets zwiespältige, gleichzeitig nostalgische und prophetische Weise die deutsche symphonische Tradition zusammengefasst, eingehüllt und zur letzten Ruhe gebettet – und letztlich vielleicht auch das Leben selbst.

Von allen Mahler-Symphonien bedeutete die Neunte Bernstein am meisten. Zwar tragen mehrere seiner kommerziellen Aufnahmen das Etikett »live«, aber nur die vorliegende vermittelt den Nervenkitzel und die kleinen Unwägbarkeiten seines Live-Musizierens. Nirgendwo sonst werden derartige Kühnheiten geduldet: im ersten Satz die Färbung der gespenstischen, »schattenhaft« überschriebenen Episode mit sul ponticello-Effekten und aufdringlichen Glissandi à la Leopold Stokowski, das unberechenbare Vorwärtsdrängen der Reprise. Die Wirkung kann verunsichern, aber seit Bruno Walters Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern aus dem Jahr 1938, die möglicherweise die Bedrohung des bevorstehenden »Anschlusses« widerspiegelte, ist diese Musik nicht mehr mit so viel Vehemenz und Leidenschaft aufgeführt worden. Im Unterschied zu Sir John Barbirollis bahnbrechendem Berliner Mahler aus den 1960er-Jahren entsprechen Karajans spätere Vorstöße in dieses Repertoire der Auffassung Schönbergs, der über die Neunte Symphonie sagte: »Dieses Werk ist nicht mehr im Ich-Ton gehalten. Es bringt sozusagen objektive, fast leidenschaftslose Konstatierungen, von einer Schönheit, die nur dem bemerkbar wird, der auf animalische Wärme verzichten kann und sich in geistiger Kühle wohlfühlt.« Unter Karajan stehen nicht mehr die dramatischen Ausbrüche im Vordergrund, vielmehr geht es um Durchsichtigkeit des Klangs und sichere Linienführung. Unklar ist, warum Bernstein an jenem Abend so viel Spannung in das Werk legte – manche haben den extremen Charakter der Aufführung mit persönlichen Einflüssen wie dem nicht lange zurückliegenden Tod seiner Frau in Verbindung gebracht –, aber die Interpretation zeugt von einer emotionalen, sehr menschlichen Auseinandersetzung mit der Musik.

Bernstein meinte, der stockende Rhythmus der Eröffnung stehe für den unregelmäßigen Herzschlag des todkranken Komponisten, und er gibt diesem Element eine nervöse, gefühlsbetonte Kraft, wenn er die Musik bis an ihre Grenzen treibt. Es folgen zwei lebhaft kontrastierende Scherzi: Im ersten erklingen Ländler ironisch-rustikal verzerrt in einem ziemlich extravaganten Tempo; das zweite Scherzo ist eine albtraumhafte, kontrapunktisch konzipierte Vision unter dem Titel »Rondo-Burleske«. »Tod der Gesellschaft« hatte Bernstein in seiner Partitur notiert, und er verwirklicht diese Schreckensvision wie kein anderer. Das Orchester, zu Beginn deutlich uneins, ist am Schluss in mitreißender Form. Das Finale, das berühmte Adagio, »ist wie ein Gebet, Mahlers letzter Choral, sein Schlussgesang sozusagen; und es bittet um die Wiederherstellung des Lebens, der Tonalität, des Glaubens«. In seiner DG-Aufnahme von 1985 veranschaulicht Bernstein Mahlers Todeskampf durch einen langgezogenen pulslosen Schluss. In der Berliner Einspielung dagegen gibt es noch Hoffnung und eine männliche Größe des Geistes. Zugegeben, die Posaunen sind in dem großen Höhepunkt nicht mehr zu hören, doch Bernstein dirigiert mit einer packenden Kraft, die dem emotionalen Geschehen des Werks unfehlbar gerecht wird.

David Gutman

BERNSTEIN’S BERLIN MAHLER 9

Leonard Bernstein directed 197 Vienna Philharmonic concerts in 24 years, appearing with them in Berlin’s Philharmonie in this very work in 1971. By contrast his encounters with the home team were confined to a single programme presented on 4 and 5 October 1979. Even the notoriously elusive Carlos Kleiber managed two in his two appearances. Tempting though it is to infer otherwise, there is no real evidence of a personal clash between the irrepressible Bern stein and his musical antipode, Herbert von Karajan. Bernstein had invited Karajan to direct the New York Philharmonic in his first season as sole music director. The invitation for Bernstein to conduct in Berlin came from the director of the independent Berlin Festival. The maestro wanted a larger venue, a demand subsequently dropped, while the proceeds were to go to Amnesty International.

RIAS microphones, present on the first evening, capture something unique on several levels. Unsurprisingly, Bernstein seems intent on investing the orchestra’s peerless plush with a rawer, more immediate brand of emotional responsiveness. According to Humphrey Burton’s authorized biography, “It took a while for the Berlin players to respond to his extrovert style at rehearsal. Their trouble, he told them, was that they’d forgotten music-making was supposed to be fun.” Another view from the New Yorker critic Alex Ross: “It’s as if the American upstart decided to give the Berliners a lesson in what was really at stake in making music: for him, nothing less than life and death.”

In the essay “Mahler: His Time Has Come”, published in High Fidelity magazine in 1967, Bernstein offered his own characteristically effusive explanation for the delayed acceptance of Mahler’s music: “[…] only after we have experienced all this through the smoking ovens of Auschwitz, the frantically bombed jungles of Vietnam, through Hungary, Suez, the Bay of Pigs […] Black Power, Red Guards, the Arab encirclement of Israel, the plague of McCarthyism, the Tweedledum armament race – only after all this can we finally listen to Mahler’s music and understand that it foretold all. And that in the foretelling it showered a rain of beauty on this world that has not been equalled since.” For Bernstein the oeuvre was endlessly dichotomous, both nostalgic and prophetic, summing up, packaging, and laying to ultimate rest the German symphonic tradition, if not, ultimately, life itself.

None of Mahler’s symphonies meant more to the conductor than the Ninth and, while some of the other Bernstein readings available commercially are billed as “live”, this is the one that conveys in full measure the thrills and unedited spills of his live musicmaking. Risks taken here are not countenanced elsewhere: the first movement’s eerie schattenhaft episode colourized in the manner of a Leopold Stokowski with sul ponticello effects and intrusive glissandi, the recapitulation pushing forward unpredictably. The effect can be unsettling but not since Bruno Walter’s Vienna Philharmonic 1938 recording, possibly reflecting the imminence of the Anschluss, had the music been projected with such vehemence and ardour. Unlike Sir John Barbirolli’s pioneering Berlin Mahler of the 1960s, Karajan’s subsequent forays into this territory chime with Schoenberg’s perception that “this symphony is no longer couched in the personal tone. It consists, so to speak, of objective, almost passionless statements of a beauty which becomes perceptible only to one who can dispense with animal warmth and feels at home in spiritual coolness.” Under Karajan the transitions no longer burgeon and surge; lucidity of sound and certainty of line take precedence. It is unclear why Bernstein screwed tensions so tight on this particular night – some have associated the performance’s extremism with personal factors such as the recent loss of his wife – but the approach reflects a visceral, very human engagement with its substance.

Bernstein himself suggested that the halting rhythm of the opening represents the irregular pulse of the composer’s faltering heart, and he lends the argument a nervy emotive force, pushing the music as far as it can go. Next comes a vividly contrasted pair of scherzi, the first a battle of ironically countrified Ländlers, taken here at rather perverse tempi, the second a nightmarish contrapuntal vision marked “Rondo-Burleske”. The “Death of Society” is what Bernstein had scribbled in his score and he realizes this dystopian vision like no one else. The band, noticeably untogether at the start, is on scorching form by the end. The finale, the famous Adagio, “takes the form of a prayer, Mahler’s last chorale, his closing hymn, so to speak; and it prays for the restoration of life, of tonality, of faith”. Bernstein’s 1985 DG recording lives out Mahler’s death throes with a protracted, pulseless reading. Here there is still hope and a virile generosity of spirit. Yes, the trombones get lost in the big climax, but the communicative power of Bernstein’s conducting serves the music’s emotional trajectory with unerring precision.

David Gutman

Mehr von Leonard Bernstein